Что такое альтруизм с точки зрения психологии и науки

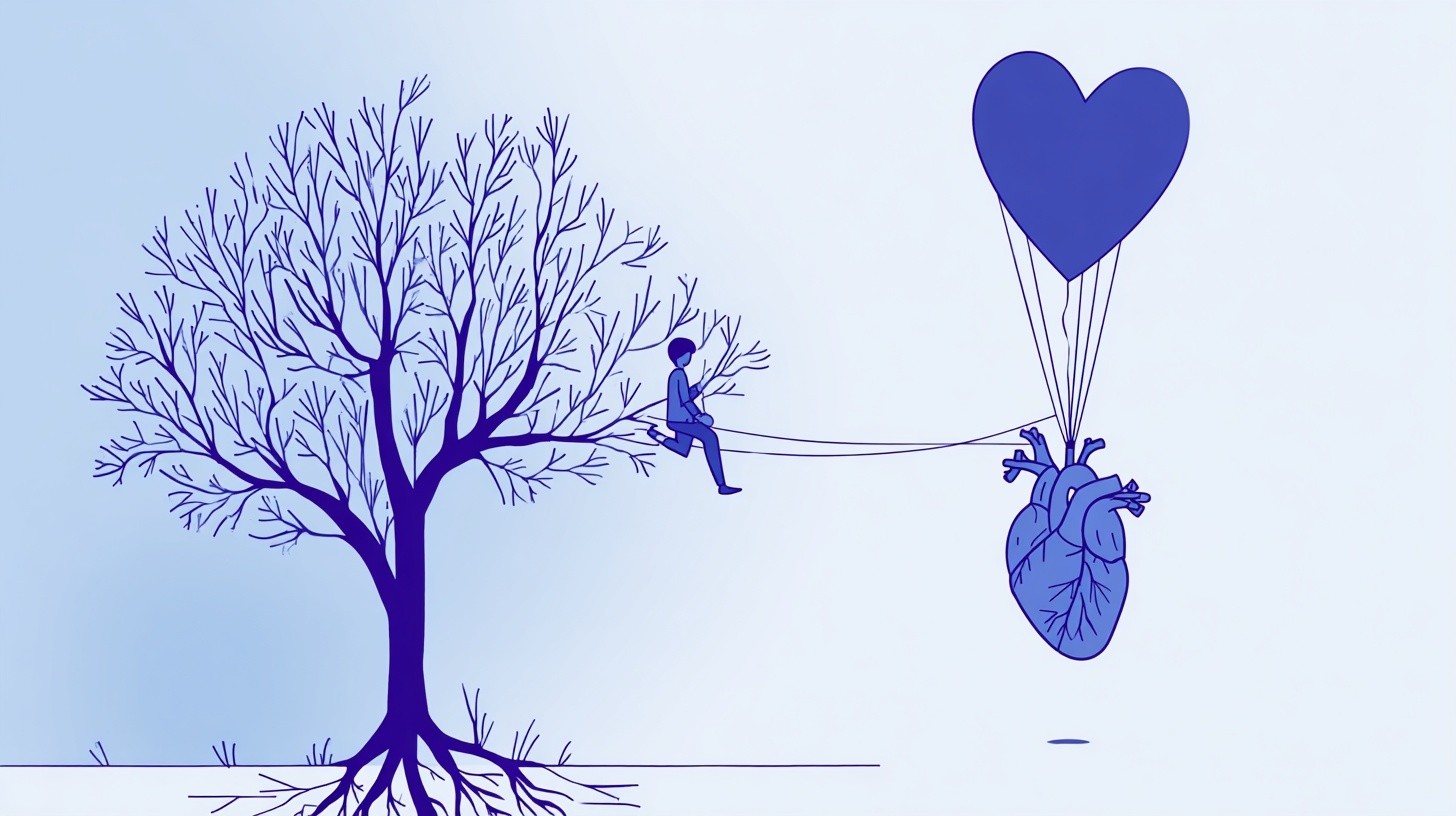

Альтруизм — это этическое понятие, которым обозначают поведение человека, стремящегося приносить пользу другим, часто в ущерб собственным интересам или благосостоянию.

Если говорить по-простому, альтруист — это тот, кто готов подставить плечо, даже если у него самого нет свободной руки. Не за галочку в карме, не ради лайков в соцсетях, а просто потому что — может.

Интерес к теме растёт: все чаще обсуждают эмоциональное выгорание, токсичную продуктивность, эгоцентризм. На этом фоне альтруизм звучит как глоток холодной воды в пустыне: хочется верить, что доброта — это не миф, а реальный инструмент, способный менять мир вокруг.

Но тут есть нюанс. Мы часто путаем искреннюю помощь с жертвенностью или манипуляцией. А иногда — и вовсе не замечаем, как наше «добро» начинает вредить.

Зачем нужна эта статья? Чтобы разобраться — что такое альтруизм, какие у него бывают формы, где он помогает, а где мешает. И главное — как не сгореть, помогая другим.

Важно: речь пойдёт не о морали и нравственных оценках. А о реальных мотивах, психологических механизмах и жизненных ситуациях, где альтруизм играет ключевую роль.

Происхождение термина и исторический контекст

Слово «альтруизм» появилось не вчера и даже не в прошлом веке. Впервые его ввёл в обиход французский философ Огюст Конт в середине XIX века. Он был тем ещё романтиком науки и мечтал построить идеальное общество, где каждый живёт не только ради себя, но и ради других. Вот он и придумал: раз есть «эгоизм» — жить для себя, значит, должно быть и обратное — «альтруизм».

Кстати, происходит это слово от латинского alter, что значит «другой». То есть альтруист — это человек, который ориентирован не на своё «я», а на «другого».

В философии эта идея не была новинкой. Ещё до Конта о ней рассуждали стоики, христиане, буддисты — почти каждая религия по-своему воспевала самопожертвование, доброту и бескорыстную помощь. Просто раньше это называлось «милосердие», «сострадание», «благотворительность». Конту же нужно было строгое, научное слово — и он его дал.

С тех пор термин перекочевал из философии в психологию, социологию, этику и даже нейронауку. Сейчас его используют не только в научных текстах, но и в повседневной жизни. Особенно часто — в обсуждениях волонтёрства, благотворительности и «добрых дел».

Интересный факт: в СССР слово «альтруизм» практически не использовалось. Предпочитали более «рабочие» формулировки вроде «чувство долга», «самоотверженность» или «служение народу». А теперь — пожалуйста, альтруизм на каждом шагу, от школьных уроков до мемов в интернете.

Итак, альтруизм — не новомодная выдумка, а идея с длинной бородой. Но сегодня она звучит особенно актуально: в мире, где каждый второй гонится за успехом, тот, кто просто помогает без выгоды — выглядит как герой.

Современное определение альтруизма

Сегодня под альтруизмом понимают не только великодушные подвиги вроде спасения котёнка из горящего дома. Это любое поведение, при котором человек сознательно делает что-то полезное для других, не ожидая выгоды или похвалы. Даже если это просто — уступить место в автобусе или помочь бабушке донести сумку.

Важно не то, насколько велик поступок, а почему он сделан. Мотив — ключ ко всему. Альтруизм — это не когда ты даёшь чаевые официанту, потому что так принято. А когда делаешь добро изнутри — от души, без прицела на «карму», репутацию или благодарность.

Иногда альтруизм путают с другими понятиями. Давайте разложим по полочкам:

- Эмпатия — это способность прочувствовать состояние другого человека. Можно быть эмпатом, но ничего не делать. Альтруизм — это действие.

- Милосердие — больше религиозный и моральный термин. Альтруизм — более нейтральное и научное понятие.

- Жертвенность — это когда ты отдаёшь слишком много, часто в ущерб себе. Альтруизм этого не требует.

Хороший пример: ты видишь, как человек уронил кошелёк. Если ты альтруист — поднимаешь и возвращаешь, не задумываясь, заметил он это или нет. Если ты «ждёшь благодарности» — это уже не совсем альтруизм. Это — сделка.

Альтруизм — это выбор помогать, даже когда никто не просит и не обещает награды. И, между прочим, это выбор не из слабости, а из силы. Потому что быть добрым — это не про «удобным», а про осознанным.

Виды альтруизма

Альтруизм бывает разный. Иногда — от избытка чувств. Иногда — из принципа. А бывает и такое: вроде бы помогаешь, но потом сам себя спрашиваешь — «А мне это зачем было?». Чтобы не путаться, разберём основные виды альтруизма с примерами.

|

Тип альтруизма |

Краткое описание |

Пример |

|

Эмпатийный |

Рождается из сочувствия. Чужая боль воспринимается как своя. |

Ты видишь, как плачет человек на остановке — подходишь, спрашиваешь, всё ли в порядке. |

|

Моральный (нравственный) |

Помощь из-за внутреннего убеждения «так правильно». |

Отдаёшь часть зарплаты на благотворительность, потому что веришь: помогать — обязанность сильных. |

|

Родительский |

Само собой: забота о ребёнке без ожидания «обратно». |

Ты не спишь ночью, чтобы укачать младенца, и не ждёшь за это «спасибо». |

|

Ситуативный |

Разовая помощь, вызванная конкретной ситуацией. |

Поднял чужой чемодан на полку в поезде — и забыл. |

|

Взаимный |

Помощь с надеждой на ответное действие, но не обязательно немедленно. |

Ты выручаешь коллегу, зная, что в следующий раз он поможет тебе. |

|

Компенсаторный |

Человек «откупается» добрыми делами от чувства вины. |

После конфликта с другом ты спонсируешь приют для животных. |

|

Героический |

Рискованные действия ради других, часто с угрозой для себя. |

Спасатель бросается в воду за тонущим, не думая о последствиях. |

|

Демонстративный |

Показная помощь с целью произвести впечатление. |

Кто-то устраивает публичный «донат-марафон» и выкладывает это в сторис. |

|

Патологический |

Когда человек помогает настолько одержимо, что страдает сам и мешает другим. |

Ты платишь долги знакомого, отказывая себе в еде — а он продолжает занимать у всех подряд. |

Важно: не каждый вид альтруизма одинаково полезен. Одно дело — добро от души, другое — спасение всех подряд без просьбы. В последнем случае добрые намерения могут привести к эмоциональному истощению или зависимости других от твоей помощи.

Вывод: альтруизм бывает разный — и это нормально. Главное — понимать, зачем ты это делаешь и не терять себя на пути помощи другим.

Мотивы альтруистического поведения

На первый взгляд всё просто: альтруист помогает — потому что добрый человек. Но психология не была бы психологией, если бы всё сводилось только к доброте. За каждым «бескорыстным» поступком может стоять вполне объяснимая причина — или даже несколько.

1. Биологическая подоплёка

Наш мозг устроен хитро. Когда мы делаем что-то хорошее для другого, в теле выделяются гормоны удовольствия — дофамин, серотонин, окситоцин. Они действуют как натуральные антидепрессанты. По сути, помощь другим вызывает такую же внутреннюю «наградную систему», как шоколад или удачная шутка в компании.

Пример: после того как ты уступаешь место пожилому человеку, у тебя неожиданно поднимается настроение. Это не просто «настроение» — это биохимия.

2. Эмоциональные причины

Некоторые люди по природе более чувствительны к боли и переживаниям других. Это связано с активностью так называемых зеркальных нейронов. Такие люди часто действуют импульсивно — увидели беду, не раздумывая, кинулись помогать. Не из морали, а потому что иначе — сердце сжимается.

3. Социальные и культурные установки

Во многих семьях и культурах с детства закладывается: «Надо помогать», «Хорошие люди заботятся о других». Помощь становится частью самоуважения. Иногда — даже способом почувствовать себя нужным и значимым.

Интересный момент: человек может оказывать помощь, чтобы не чувствовать себя «плохим». Это вроде как альтруизм, но на самом деле — стремление снять внутреннее напряжение или стыд.

4. Личный опыт и воспоминания

Если однажды кто-то выручил тебя в трудной ситуации, ты с большей вероятностью станешь помогать другим. Это как некий личный кодекс: «Мне помогли — теперь моя очередь».

5. Потребность быть принятым

Некоторые люди совершают добрые поступки ради принятия в обществе, кругах, где они хотят быть «своими». Особенно часто — в молодёжных сообществах или волонтёрских движениях. Это не плохо — главное, чтобы не переросло в зависимость от чужого одобрения.

Вывод: альтруизм редко бывает «абсолютно чистым». Даже если ты не ждёшь конфетку — ты всё равно получаешь: чувство удовлетворения, внутреннюю гордость, признание. Но это не делает поступок плохим. Это делает его человеческим.

Психология альтруизма: внутренняя выгода

Вот теперь — честно. Ты помог, и тебе стало легче. Приятно. Иногда даже гордо. Это плохо? Нет. Это естественно.

Психологи давно заметили, что альтруизм — это не только про других. Он ещё и про нас самих. И очень часто — это вполне здоровая форма заботы и о себе тоже.

1. «Помогающее счастье»

В 80-х годах психологи сформулировали понятие helper’s high — эйфория, которую испытывает человек после доброго поступка. Это почти как «кайф бегуна», только вместо марафона — ты кому-то помог.

Гормоны удовольствия, о которых мы говорили раньше, не просто поднимают настроение — они реально снижают уровень стресса, улучшают сон, даже иммунитет поддерживают. И всё это — после того, как ты помог кому-то перейти дорогу.

2. Самооценка и чувство значимости

Альтруизм — это ещё и способ почувствовать, что ты не зря на этой планете. Что ты что-то можешь. Что твои действия имеют значение. Особенно если на работе всё вяло, в отношениях кризис, а кот не даёт себя гладить — добро другим помогает не сойти с ума.

Пример: человек может чувствовать себя абсолютно бессильным в жизни, но, сделав пожертвование или присоединившись к волонтёрам, внезапно снова ощущает, что он кому-то нужен.

3. Социальное признание (иногда скрытое)

Даже если мы не выкладываем свои добрые дела в Instagram, всё равно подсознательно хотим, чтобы нас хотя бы мысленно кто-то одобрил. Особенно если с детства нас хвалили за «хорошее поведение». И не надо стыдиться этого — это просто часть нашей человеческой природы.

4. Смысл жизни и внутреннее равновесие

Для многих помощь другим — это якорь. Когда всё рушится, ты продолжаешь делать добро — и в этом видишь смысл. И это действительно работает. Добрые дела помогают выстоять, даже если кажется, что ты сам на грани.

Вывод: альтруизм приносит выгоду — но не материальную, а психологическую. И в этом нет ничего лицемерного. Делать добро и при этом чувствовать себя лучше — это не противоречие, а бонус. А если ты всё делаешь «назло себе» — вот тогда стоит задуматься, не ушёл ли ты в спасательство или зависимость от чужого одобрения.

Социальная и личная польза альтруизма

Говорят, что добро возвращается. Но даже если не возвращается, оно всё равно работает — как на личном уровне, так и в масштабах общества. Альтруизм — это не просто красиво, это ещё и выгодно. Да-да, сейчас объясню.

Личные бонусы: от стресса до долголетия

- Снижение тревожности. Исследования показывают: те, кто регулярно помогает другим, реже сталкиваются с хроническим стрессом и тревожными расстройствами.

- Улучшение физического состояния. У пожилых людей, занимающихся волонтёрством, выше уровень энергии и даже меньше болей в суставах. Правда, не шутка.

- Повышение уровня счастья. Опросы говорят: ощущение «я сделал что-то хорошее» может поднимать настроение сильнее, чем новая покупка.

- Продолжительность жизни. В ряде исследований (включая проекты в Гарварде) была выявлена связь между регулярной помощью другим и более долгой, насыщенной жизнью. Причём как физически, так и эмоционально.

Пример: одинокий пенсионер, который начал помогать в приюте, почувствовал смысл и интерес к жизни — вернулся аппетит, улучшился сон, исчезли боли в спине. Никакой магии — просто работа мозга и эмоций.

Общественная польза: эффект домино

- Социальное доверие. Там, где люди помогают друг другу, выше уровень доверия, ниже преступность, крепче соседские связи.

- Стабильность и взаимопомощь. Альтруизм помогает обществу не развалиться, особенно в кризисные моменты. Например, во время пандемий или стихийных бедствий.

- Роль примера. Один альтруист может вдохновить пятерых. А те — ещё десятерых. Добро, как и зевота, заразительно.

3. На работе и в команде

Альтруизм полезен не только в личной жизни, но и в профессии. Коллеги, готовые помочь друг другу, создают более здоровую рабочую атмосферу, эффективнее решают конфликты и реже выгорают. Компании с высокой культурой взаимопомощи показывают лучшие результаты — это факт.

Вывод: добрые дела — это не просто моральный выбор. Это мощный социальный инструмент. Альтруизм укрепляет психику, делает нас выносливее, а мир вокруг — немного теплее и безопаснее. А если всё это ещё и приятно — почему бы не практиковать его чаще?

Когда добро вредит: опасности и обратная сторона

Альтруизм — это прекрасно. Но, как говорится, даже мёд в больших дозах может вызвать аллергию. Добро, доведённое до крайности, превращается в источник стресса, обид и даже разрушения — для самого «добряка» и для тех, кого он пытается спасти. Знакомьтесь: тёмная сторона альтруизма.

Патологический альтруизм

Это когда помощь становится навязчивой, а человек забывает про себя вовсе. Он жертвует деньгами, временем, здоровьем — просто потому, что «иначе не может». Его фраза-рефрен: «А если не я, то кто?»

Пример: женщина постоянно помогает друзьям — водит их в больницу, сидит с их детьми, решает их проблемы. Сама при этом — в хроническом стрессе, без сил и личной жизни. А отказаться не может: боится быть плохой.

Важно: в патологическом альтруизме нет баланса. Человек забывает, что его ресурсы — конечны. И что чрезмерная помощь может привести к эмоциональному выгоранию, тревожности, психосоматике.

Синдром спасателя

Спасатель — это тот, кто бросается «спасать» всех подряд. Даже когда никто не просит. Особенно — когда не просят. Он находит «жертву», берёт за неё ответственность, и… часто портит ей жизнь.

Пример: мужчина встречает девушку с трудным прошлым и решает: «Сейчас я всё исправлю». Он не партнёр, а спасатель. Он контролирует, опекает, учит — а она теряет самостоятельность. В итоге: зависимость, обиды и уставшие люди по обе стороны.

Факт: спасательство — это форма контроля. Помощь здесь становится способом самоутвердиться, почувствовать значимость, избежать своих проблем. Но такой альтруизм — вреден.

Нарушение границ

Иногда альтруист настолько хочет помочь, что нарушает личные границы других. Он лезет с советами, предлагает помощь, где её не просят, или даже обижается, если помощь не принимают.

Ты что, гордый? Я же тебе добра желаю! — говорит он. Но добрые намерения — не лицензия на вмешательство в чужую жизнь.

Выгорание и самоистощение

Люди, которые всё время отдают себя другим, часто сталкиваются с выгоранием. Они забывают отдыхать, не умеют говорить «нет», игнорируют усталость. В итоге — апатия, раздражение, ощущение, что тебя никто не ценит.

«Я помогал всем, а когда мне стало плохо — никого рядом не оказалось». Это не редкость. Но вопрос не в том, что другие плохие. А в том, что ты сам себя обошёл стороной.

Добро как манипуляция

Иногда «добрые дела» используются как способ управлять другими. Человек помогает, но потом выставляет счёт: «Я тебе помог, теперь ты должен…». Это уже не альтруизм, а скрытая сделка.

Вывод: не всякая помощь — полезна. Альтруизм без осознанности может разрушать. Настоящая доброта начинается не с самопожертвования, а с уважения: к себе и к границам других.

Как развивать здоровый альтруизм

Хочешь помогать другим — отлично. Главное, не теряй при этом себя. Здоровый альтруизм — это не подвиг на износ, а умение быть добрым с умом. Ниже — простые, но работающие советы, которые помогут сохранить баланс между «я» и «другие».

Помогай осознанно

Прежде чем предложить помощь, спроси себя: зачем я это делаю? Чтобы действительно поддержать? Или чтобы почувствовать себя нужным? Может, ты избегаешь своих дел, спасая чужие?

Честный вопрос — уже половина здоровой мотивации.

Не обесценивай свои ресурсы

Время, силы, эмоции — это тоже валюта. Если ты постоянно отдаёшь всё другим, но не оставляешь ничего себе, ты просто разоряешься. А из пустого колодца, как известно, воду не нальёшь.

Важно: здоровый альтруист — это не «всегда помогающий», а тот, кто умеет оценивать свои возможности.

Установи личные границы

Отказ — это не предательство. Это забота о себе. Если тебе некомфортно помогать, если чувствуешь, что тебя используют — скажи «нет». Без объяснений и чувства вины. Границы — это защита, а не эгоизм.

Фраза в помощь: «Сейчас я не могу помочь, но надеюсь, ты справишься».

Не помогай насильно

Хочешь сделать добро — сначала спроси, нужно ли оно. Иногда наше «спасение» разрушает инициативу другого человека. Или вызывает раздражение. Альтруизм — это про уважение, а не про навязывание.

Уходи от «должен», переходи к «хочу»

Помощь из страха, стыда или долга — это эмоциональная кабала. Настоящий альтруизм рождается из желания, а не из принуждения. Прислушивайся к себе. Хочешь — помогай. Не хочешь — не делай вид, что хочешь.

Уделяй внимание себе

Забота о себе — это не эгоизм, а профилактика срыва. Сон, отдых, поддержка, любимое хобби — это твоя «база». И только с этой базы можно уверенно идти к другим людям с добром.

Совет: веди «дневник добра»: записывай, кому и как помог. А рядом — как ты помог себе. Баланс будет виден сразу.

Работай с чувством вины

Если ты часто помогаешь, потому что чувствуешь себя «плохим», если отказываешь — стоит поработать с этим чувством. Иногда за «доброжелательностью» скрывается страх быть отвергнутым. И тогда лучше — к психологу, чем в круг выгорания.

Вывод: альтруизм не требует мученичества. Он начинается с уважения к себе. Умение быть добрым, не ломая себя, — и есть самая зрелая форма помощи.

Заключение

Альтруизм — это не подвиг для святых, а выбор обычного человека заботиться о других. Это не про то, чтобы быть удобным, жертвенным или идеальным. Это про то, чтобы быть внимательным, живым и человечным.

Мы можем помогать, не теряя себя. Заботиться о других — не значит забыть о себе. И наоборот: настоящая забота о себе делает помощь другим чище, честнее и устойчивее.

Быть альтруистом — не значит всегда говорить «да». Это значит осознанно решать, когда «да» уместно, а когда — «нет» важнее.

Так что не надо ждать идеального момента, чтобы начать делать добро. Можно просто начать — с малого. С доброго слова, уступленного места, с того, чтобы выслушать. А там, глядишь, и мир станет чуть теплее.

FAQ: Частые вопросы об альтруизме

1. Альтруизм — это всегда хорошо?

Нет. Хотя звучит красиво, альтруизм может быть вредным, если превращается в постоянную жертвенность или спасательство. Помощь, нарушающая личные границы и ведущая к выгоранию, пользы не приносит никому.

2. В чём разница между альтруизмом и эмпатией?

Эмпатия — это способность чувствовать эмоции другого. Альтруизм — это действие. Можно быть очень эмпатичным, но не предпринимать ничего. А можно — наоборот: не очень чувствовать, но помогать из принципа или привычки.

3. Можно ли научиться альтруизму?

Да. Это не врождённое качество, а навык. Его развивают через воспитание, окружение, практику и личный пример. Главное — понимать, зачем ты это делаешь, и не превращать помощь в обязанность или способ самоутверждения.

4. Бывает ли корыстный альтруизм?

Бывает. Иногда люди помогают ради похвалы, репутации, чувства значимости. Это не делает поступок плохим, но показывает, что мотивации бывают сложные. Человеческие, так сказать.

5. Как понять, что мой альтруизм здоровый?

Простой тест: ты чувствуешь радость и энергию после помощи — всё хорошо. Ты устал, зол, обижен и ждёшь благодарности — пора пересмотреть мотивацию. Помощь должна поддерживать, а не ломать.

5 полезных книг об альтруизме и бескорыстии

Если тема зацепила, вот подборка книг, которые помогут глубже понять, что такое альтруизм, откуда он берётся и как жить, помогая другим, но не теряя себя. Всё просто, интересно и без академической скуки.

- Ричард Докинз — «Эгоистичный ген»

Классика эволюционной биологии. Докинз объясняет, как альтруизм может быть выгодной стратегией выживания — даже если звучит парадоксально. Не пугайся названия: книга о том, как мы устроены и почему иногда доброта — это биология. - Адам Грант — «Дай и возьми» (Give and Take)

Бестселлер о том, как разные типы людей — «дающие», «берущие» и «уравновешивающие» — влияют на карьеру, отношения и успех. Очень практично: книга помогает понять, как оставаться щедрым и не быть использованным. - Барбара Окли — «Альтруизм: парадокс доброты»

Автор — инженер и преподаватель, но пишет легко и с юмором. Эта книга — про тёмную сторону помощи: как чрезмерная забота может навредить и тебе, и тем, кому ты её предлагаешь. - Леонид Кроль - «Хочу помочь. Как поддерживать других, сохраняя себя и свои силы»

будет особенно полезна психологам, социальным работникам, волонтёрам и всем, кто регулярно оказывает поддержку другим людям, помогая избежать эмоционального выгорания. В ней автор делится практическими инструментами для эффективной помощи окружающим, при этом обучая читателей сохранять собственные психологические границы и ресурсы, что делает её незаменимым руководством для тех, кто хочет помогать другим, не жертвуя собственным благополучием. - Мэттью Рикард — «Альтруизм: сила сострадания для перемен»

Французский монах и нейробиолог в одном лице. Его книга — почти медитация. Про сострадание, осознанность и то, как альтруизм может стать движущей силой не только для личности, но и для всего человечества.

Совет: выбирай книгу под своё настроение. Хочешь научную базу — бери Докинза. Хочешь вдохновения — открывай Рикарда. А если нужна простая прикладная психология — Селигман и Грант отлично подойдут.